La historia de resiliencia del ingeniero Felipe Montemayor, quien durante cuatro años pensó en el suicidio… pero sólo podía mover los ojos

Saltillo, Coah.- Tenía el noveno Corvette en su cochera, convertida en un altar a la velocidad, y acumulaba siete poderosas motocicletas BMV, cuando Felipe Montemayor de Hoyos sufrió el accidente que lo dejó hecho pedazos, inmóvil por casi cuatro años en una cama. Pensó en el suicidio… pero sólo podía mover los ojos.

Tuvo que regresar de la muerte para entender que sus días eran de excesos, sin sentido, desafiando al destino a cada momento, de ignorar las advertencias de tres accidentes anteriores en los que destrozó un Corvette y dos motos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OCTUBRE: CUANDO LOS GATOS DESAPARECEN EN LA FRONTERA DEL HORROR

Y es que reconoce que entonces (2009) ninguna alerta era suficiente, pues todo estaba a sus pies: antes de los 30 años tenía un gran trabajo y había recorrido 32 países. De creerse más que humano, pasó a no ser dueño ni de su propia muerte.

“Las manos de Dios están en todos lados. La vida que llevaba no estaba en la realidad. Sé que hay personas que viven parecido a como yo lo hacía entonces, cuando decimos: ‘Lo peor que te puede pasar es que te mates’. Pero no es cierto, lo peor es quedarte como yo… o peor. Ahorita de perdido me limpio solo, pero pasaron años en los que ni eso hacía”.

Al hablar de ese accidente, la historia se vuelve insoportablemente humana cuando le pregunto si pensó en rendirse, en terminarlo todo. La voz se le quiebra y, frente a la cámara, el llanto aparece: «Claro que los hubo. Hubo muchos momentos en que decidí… pero hasta para eso dependía de alguien. Alguien más tenía que hacerlo, tenía que terminarlo, porque yo sólo podía mover los ojos ¿Entonces cómo acabas si no puedes hacer nada?”.

LA MENTIRA

Y es que existe una mentira universal que nos susurramos al oído cada mañana: la de la invulnerabilidad. Creemos que la velocidad es una armadura, que el dinero es un escudo, y que las máquinas que dominamos nos hacen más que humanos. Por eso Felipe considera que su camino es el relato crudo de cómo el universo desmanteló esa mentira pieza por pieza, hasta dejar sólo su esqueleto, para construirse de nuevo.

Nació en la Ciudad de México en 1976 y su historia no es una épica de la victoria, sino una crónica dolorosa de la rendición ante la vida.

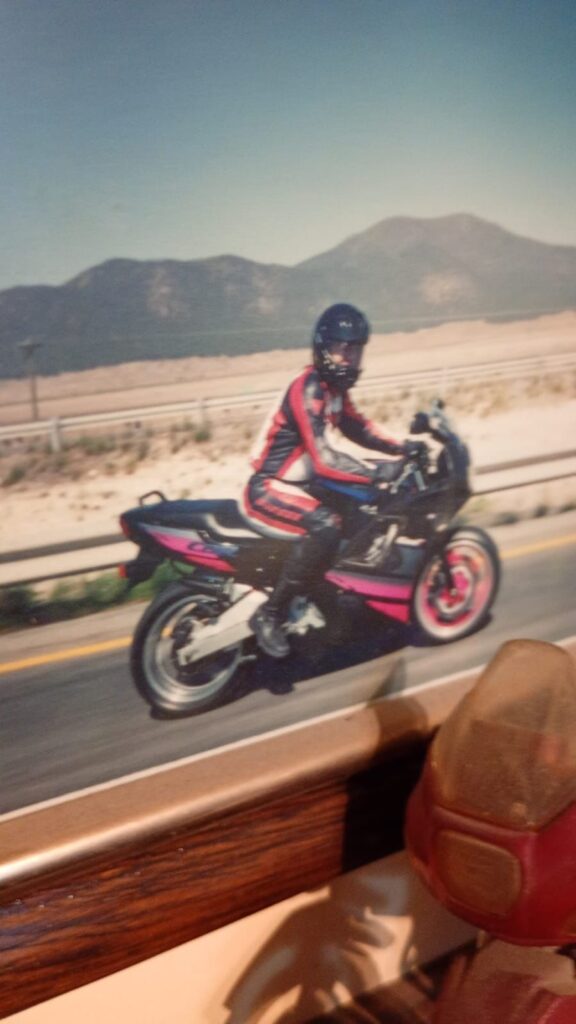

Era, desde niño, el rugido del motor. Hijo de coahuilenses migrados a la Ciudad de México —padre abogado, madre enfermera quirúrgica, un binomio de orden y cuidado—, su destino se trazó a los cuatro años de edad, con su primera motocicleta de gasolina, una Pony 60 Carabela.

Admite que a partir de entonces su mundo fue un desenfoque borroso visto desde el parabrisas de muchas motos.

En 1985 sus padres sufrieron el primer gran colapso de vida: Tras el terremoto que devastó a la Capital de México, decidieron llegar a Saltillo, donde a los 16, Felipe tuvo su primer auto: un Renault 5 GT Turbo.

Pocos meses después vino el primer aviso, cuando un conductor ebrio lo arrolló en su moto BMW: Lesiones múltiples y la amputación del pulgar del pie izquierdo. Convalecencia de seis meses en el hospital.

La tierra le había arrancado un trozo de carne, pero no logró morder su orgullo. Al contrario, ese vacío físico se convirtió en el bautismo de su orgullo.

En mundo en que lo primero para él era el materialismo, decidió estudiar dos carreras simultáneas: Administración de Empresas e Ingeniería en Sistemas, buscando, quizás, alcanzar el control a través de la razón y la estructura.

LA VIDA INSISTE

En 1998 entra a trabajar a General Motors y siente que por fin baja “una estrella del cielo”, al comprar el primer Corvette de su tipo que circuló en Saltillo. Un bólido gris plata, un certificado de invulnerabilidad.

Algunos de sus amigos lo bautizaron de inmediato como “El Porvette”, pues llegó a una casa de gente trabajadora, no a una residencia de los adinerados tradicionales saltillenses.

La empresa mimó a Felipe, permitiéndole cambiar de modelo cada año como prestación, coleccionando hasta otros ocho Corvettes en total, intercambiables como cualquier otro accesorio de su vida fugaz.

Pero la vida insiste en dar lecciones, y poco después vuelve a ser embestido en su moto por un automovilista. Otra lujosa bestia de acero también en pedazos, pero él de nuevo sale sólo con raspones.

La persistencia de la emoción desbocada: En 2002, otro gris fantasma, como el que aún duerme en su garaje, le cobró la factura. Una noche cualquiera, a 120 km/h dentro de la ciudad, perdió el control y se estrelló contra una palmera. Pérdida total del bólido. Lesiones.

¿La lección? Ignorada.

Poco después volvió a las andadas, a estrellarse en otra motocicleta. Meses de recuperación en los que pudo salvar una oreja, pero nada lo hizo cambiar.

“Que por qué no pude parar ¡No sé!, sólo decía: ‘No pasó nada, no va a pasar nada. Yerba mala nunca muere… y otra y otra’”, dice en un tono con el que parece aún tratar de entender la génesis del desenfreno.

SU ALTAR

Para 2009 su garaje era un santuario a la aceleración: Dos Corvettes, el Renault 5 GT, una SUV Chrysler y siete lujosas motocicletas. Una declaración de guerra al destino.

Y entonces, sucedió lo inevitable. El accidente de ese año no fue un percance, fue una purga total sobre las dos ruedas en otra moto BMW, sobre ese asfalto que casi se traga toda su humanidad.

“El accidente me lo platican, es como una película que todo mundo ha visto, pero uno no. Sé de qué se trata y detalles: En la curva donde estaba infonavit, me chocaron me resbalé en la moto sin casco”.

“Fue el 10 de julio de 2009, como a las 10 de la noche… ese fue el ‘regalo’ de cumpleaños para papá. Estuve dos meses en coma y cobre conocimiento real hasta nueves meses después”.

La cabeza destrozada, la clavícula, la cadera, y siete costillas hechas 21 pedacitos. El cuerpo, ese recipiente ingrato que nos traiciona, se reveló como lo que realmente era: un andamio de huesos y carne fácilmente desechable.

Pertenecía al grupo de motociclistas Los Camellos, una cofradía de la aceleración. Pero cuando el cuerpo estuvo inmóvil y la convalecencia se extendió, sólo dos de sus compañeros fueron a visitarlo.

La hermandad de la carretera se evaporó ante la cruda realidad de la fragilidad humana. Uno descubre que el círculo íntimo no está hecho de promesas de velocidad, sino de la incomodidad de la enfermedad compartida.

SIN PERMISO PARA MORIR

El hombre que había gobernado las calles, que había comprado el primer Corvette de la ciudad, despertó y se encontró reducido a la parálisis. Durante casi cuatro años sólo pudo mover los ojos, su única forma de comunicarse.

La vida que había llevado, esa que él mismo describe como «muy desordenada» —cambiaba de novia cada año—, le pasó la factura emocional. Cuando la muerte lo puso contra la pared, toda esa corte de superficialidad «voló», sólo quedaron sus padres y su hermana.

Si la velocidad te da muchos conocidos, la inmovilidad te revela quién es tu familia.

Fueron más de tres años y medio en cama, la tortura lenta de las terapias físicas y de lenguaje. La lesión no fue sólo suya, lo sabe con un dolor que lo conmueve.

«Un accidente como el mío le cambia la vida a todos los seres queridos, no sólo a quien lo sufre. Todos sufren».

Su memoria perdió dos meses anteriores al accidente y los siete después… tras esos nueve meses su motricidad disminuida significativamente nunca volvió, ni volverá, a ser la misma, así como su hablar.

Comprende el inmenso dolor que causó a quienes le dieron la vida, pero la disculpa se da en el silencio compartido, en la resiliencia que se construye día a día.

«Cuando hay amor, las palabras no son necesarias», afirma.

EL REPARADOR

La verdadera resurrección comienza en 2019.

El nuevo oficio es el colmo de la ironía: reparar los enseres domésticos más humildes: microondas, planchas, abanicos. Lo que la gran industria (su antigua vida) desprecia por «no rentable», Felipe lo abraza.

Y en Saltillo todos saben que él es el único que arregla lo que nadie más puede. O quiere. Quizá es su espejo, quizá sea su redención: armar lo irreparable, unir lo que pareciera imposible para darle una nueva oportunidad, regresarle vida. Nunca rendirse, como lo hicieron con él los médicos.

El hombre que trabajaba con la ingeniería sofisticada de la GM ahora se enfoca en devolverle la dignidad a la resistencia de una plancha, al aspa de un ventilador.

Esta conversión se traduce en caridad: repara los electrodomésticos que le regalan y los dona a gente necesitada.

LO INESPERADO

Pero la vida guardaba el mayor regalo para el momento más inesperado. Ocurrió lo sorpresivo: en plena pandemia, a mediados de 2020, conoce a Deya, una saltillense que llevó a reparar una máquina de escribir.

Ni los cubrebocas ni la sana distancia, en un mundo que se convulsionaba por el Covid, fueron impedimento.

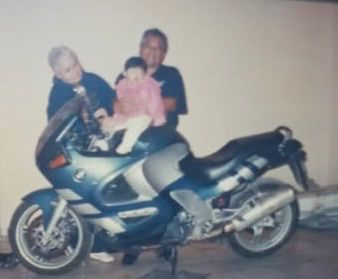

Seis meses después se casan. Luego nace Paula, su hija, quien a sus tres años y medio revolotea por la sala, interrumpe la entrevista, nos muestra su muñeco de peluche de Halloween. Es una niña ajena al abismo del que su padre regresó.

El hombre de vida a toda velocidad encontró la permanencia absoluta en el momento en que menos lo esperaba.

«Los tiempos de Dios son perfectos.. ¡aunque conmigo se tardó!», dice ahora Felipe, con la calma del converso. «No quiero cambiar nada de lo que pasó, porque no tendría a Deya y a mi hija».

Cuando le pregunto si, conociendo la velocidad que lleva en la sangre, permitirá que Paulita tenga una motocicleta en el futuro, la respuesta viene sin titubeos, pero no de su boca.

«¡Ay, no!», contesta Deya desde la cocina, donde hasta ahora se había mantenido asertiva, pero sólo observadora, al tiempo que él lo refrenda.

La precaución se extiende al futuro. A la pregunta de cuándo permitirá que su hija conduzca, Felipe responde firme: «Pues creo que hasta los 21 años».

La velocidad y el riesgo han sido finalmente domesticados.

“Sé que hay gente que tiene revelaciones y experiencias cuando su cuerpo muere momentáneamente, pero yo no. No hubo nada en todo el tiempo en coma, no existe nada después de la muerte. Muchos dicen que se van caminando, que ya hablan. Unos dicen ‘me jalaron de los pies los ángeles’… pos será el sereno: igual a mí nunca me soltaron, pero yo no me acuerdo. Porque tan no me soltaron, que aquí sigo.

“Aprendí que siempre hay una posibilidad, pero es como dicen los alcohólicos anónimos: Un día a la vez. Hubo ocasiones en que me desesperé mucho, de tirarme al suelo, pero decía: Un día a la vez. Porque aquí es donde tienes que hacer las cosas, no hay más allá”,

SÓLO METAL

El valor de las cosas materiales, el que te hace sentir «bajar las estrellas», se ha evaporado.

“El Porvette”, ese primer gran trofeo del orgullo, desde 1998 sigue impecable en su cochera, hoy con apenas 30 mil kilómetros originales.

Y es que aunque llegaron los tiempos devastadores, nunca se deshizo de ese primer fantasma gris plata, ni siquiera cuando las cuentas hospitalarias parecían impagables.

“Nunca nadie, ni papá ni mamá, me pidieron venderlo… antes vendí las siete motos, el otro Corvette, la SUV y el Renault GT, pero no ‘El Porvette’”, dice mientras abre la puerta del conductor.

Lo mantiene, lo limpia, le da servicio y, cada dos meses, cuando su cuerpo se lo permite, sale a manejarlo lentamente por la colonia, descapotable, con el viento en su cara.

“Aunque ahorita tengo casi cuatro meses de no subirme, porque me quebré un pie ‘correteando’ a mi hija en la casa”.

Pero cuando le cuestiono si consideraría venderlo, la respuesta es el reflejo final de su conversión: «Ahora sí. Si hay alguien que llegue y me dé 450 mil pesos, claro que lo vendo».

El ícono de su antigua vida, la joya de la corona, el vehículo que era su extensión de orgullo, ahora tiene un precio y es negociable.

Felipe ha aprendido, de una forma tormentosa y por momentos sin esperanza, que lo que vale la pena no es el rugido del motor, sino el pulso lento de la vida con dolor y con una humildad recién aprendida.

“El Porvette” en la cochera es ahora, por fin, sólo metal a la venta.